來源:青島早報 時間 : 2021-06-10

分享到:

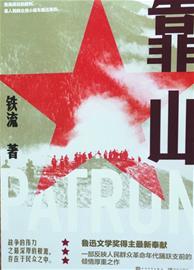

圖片由作者提供

互為“靠山”

全景展現支前的真實場面

著名的戰地記者西蒙諾夫曾經感慨:“(淮海戰役)是人類戰爭史的一個偉大的奇跡,是真正的人民戰爭。 ”陳毅元帥也曾滿懷深情地說過:“我就是躺在棺材里也忘不了沂蒙人民。他們用小米供養了革命,用小車把革命推過了長江。”這些充滿著驚嘆、贊美的話語背后是在抗日戰爭、解放戰爭時期,在中國共產黨的帶領和指揮下,創造的人類戰爭史上的奇跡;同時也是543萬的民工為解放軍織起的一條條強大的補給線,在每一個指戰員的后面,平均就有9個民工,軍民同心,一起贏得的偉大戰爭的勝利。

這些偉大的數字與激動人心的話語,正是鐵流創作《靠山》的緣起。近些年來,在不停地體驗生活與采訪書寫的過程中,鐵流接觸到了這些充滿著故事感的人和事,“他們有可能只是村頭曬太陽的老大爺、老大媽,也可能是村民無意間說起的只字片語,但卻親歷了一段歷史,見證了一段征程”,鐵流告訴記者,在一些革命老區,涌現出很多支前模范,男女都有,打眼一看,他們只是普通農民,多是八九十歲的耄耋老人,說著一口地地道道的家鄉話,滿臉滄桑。可是在過去的戰爭年代,他們中有的是民兵連長,有的是婦救會會長,有的是兒童團團長。那個時候,他們都是朝氣蓬勃的年輕人,或者正值盛年,他們的故事看似微不足道,卻真情流露,動人心弦。

長篇報告文學《靠山》將視角對準中國共產黨和人民軍隊艱苦卓絕的奮斗歷程,濃墨重彩地描摹了老百姓傾力支援革命的動人故事,全景式地展現了革命年代尤其是抗日戰爭和解放戰爭時期人民群眾踴躍支前的真實場面,濃縮了1921年至1949年間中國共產黨在長期斗爭中形成的“一切為了群眾、一切依靠群眾”和“從群眾中來、到群眾中去”的群眾路線的具體實踐。

作品定名為《靠山》,是中國共產黨人和人民群眾生死與共、水乳交融的生動寫照,同時也揭示了共產黨人與人民群眾互為“靠山”這一深刻主題。

細節動人

工筆式描摹注入文學性

仔細品讀《靠山》,每一位讀者都會為字里行間呈現出的故事所打動,而這正是鐵流在創作過程中著意追求的寫作手法:用樸實的語言、文學的手法來講述樸素的道理。“報告文學講究真實性,但也不能只有‘報告’沒有‘文學’,用文學的手法來講述真實的故事,正所謂‘大事不虛,小事不拘’,次要人物善于大寫意,而主要人物則以工筆式的精雕細琢反復打磨。 ”在鐵流筆下,我們讀到了唐和恩與一根小竹棍的故事。這位有心的支前模范,在隨身攜帶的一根小竹棍上刻下了支前路上幾個月時間里所走過的80多個城鎮和村莊的名字,所到之處,也正是他們用小推車將糧食送達的目的地。這根小竹棍現在作為一級革命文物,被收藏于中國革命軍事博物館,唐和恩等人的支前故事也被改編成了電影《車輪滾滾》;江蘇于都的老百姓為了讓紅軍順利過河,把家中的門板和床板都捐出來架橋了,甚至還有一位老人把自己的棺材板都獻了出來……

尤其值得一提的是,《靠山》中流動著剛柔并濟的性情,最溫暖的文字是屬于女性的。鐵流坦言,一方面是因為當年的支前模范、如今健在的受訪者大多是女性,另一方面則是因為在特殊環境下,女性表現出了更為堅韌的特質。“紅軍是支沒有性別之分的隊伍,女性會經受更多、更大痛苦,每次來例假了,甚至懷孕了,她們都恨得牙根疼。這些女紅軍,拖起發抖的雙腿,忍受著腹部一陣陣絞痛,在凄風苦雨,或是迎面而來的暴風雪中,一步步走下去。 ”比如作品中寫道,每當炮彈爆炸后碎土落下,身懷六甲的陳若克都要把頭和背低下來護住腹部,任碎土砸在她自己頭和背上。楊以淑看著陳若克,突然覺得眼前這個一身農婦打扮的女人,與先前的那個騎馬馳騁的女戰士判若兩人;原以為是與新婚丈夫短暫分別的劉淑芳,卻在半輩子的守候后得到了丈夫早已去世的消息,收到烈屬證以后的每一年清明和元宵節的晚上,她都會在等候丈夫的那株榕樹下點亮一排香燭;還有李淑秀和傅玉真姑嫂鋤奸、“透明的乳汁”、代號“素云”、“李大膽”桂芳、抬擔架的大閨女董力生……《靠山》中的許多人物是女性,她們是女紅軍、女戰士、女村民,她們的故事給這部作品注入了堅韌與柔情;她們是母親、妻子、姐姐,她們給予時代溫度與力量。

歷經14年的采訪整理,多達40萬字的書寫,魯迅文學獎得主、青島作家鐵流的最新長篇報告文學作品《靠山》甫一亮相就引發了關注和熱議——文學期刊《當代》先期節選10余萬字刊發,并將由人民文學出版社和青島出版社在“七一”前聯合重磅推出。此前,該書已被中宣部列為建黨100周年重點圖書。談及這部新作,鐵流直言這是一部自己當下比較滿意的作品,也是最為耗費氣力的一部作品,“寫完這本書我有一種感覺:虛構的東西,遠遠沒有現實生活精彩。再沒有比那些已經發生和正在發生的真實事件更能震撼人心的了。 ”

作家面對面

搶救式采訪

自備禮品膠鞋磨破五六雙

從2007年開始,鐵流就開始準備《靠山》的書寫,在完成日常寫作任務后,他的大部分時間都耗在了老區和農村,“我在莒縣農村長大,我的爺爺也是一位革命烈士,所以對于在《靠山》中呈現的人和事有著天然的親近感。 ”十幾年來,鐵流走讀歷史,足跡遍布山東、湖南、河南、河北、江西、陜北、江蘇等地,探訪親歷者及后人,查閱各類文獻和資料上千萬字,《靠山》中有超過一百個具體的敘事,來自于上千人的真實故事。

鐵流說,再高明的作家,也虛構不出生活的精彩。 “搞創作的人,寫非虛構的文本,一定是用雙腳丈量出來的。作家深入生活,就像是打井,深入生活越深,井水就會越甘甜。有的作家深入生活可能就是蜻蜓點水,看看沒有水就放棄了;或者再打一下,水有點咸,也就走開了;但是執著于深入生活的作家,認準了,就會一直打下去,也因此打出了別人嘗不到的甘甜。 ”鐵流已經記不清楚十四年間,跑了多少趟沂蒙山老區,每次出發前,他都會換上布鞋或是軍用膠鞋,因為結實、輕便。即便如此,十幾年間這些“下鄉專用”的鞋子也磨破了五六雙;有時候去到一些山區,導航也不管用,只能走走停停、打聽著行路……崎嶇的山路、顛簸的行程,并沒有阻止鐵流十幾年如一日的走訪,而且每次下鄉前,他都會在后備廂塞滿牛奶、啤酒,再備上幾萬塊錢,“這些支前模范家里并不缺東西,更多的是一種敬意吧,是發自內心的感謝。 ”

一路上走走停停,鐵流打撈著鮮活的口述歷史,也有著時不我待的緊迫感,“我在莒縣采訪的時候了解到,當地組織部2013年曾經做過一個統計,當時新中國成立前入黨的老黨員還有千余人,而到了2014年再統計的時候,只有不足800人。 ”鐵流說,這些沒有出現在歷史教科書中的名字和故事,同樣應該為后世知曉和銘記。“他們無時不在撞擊著我的心,讓我有了一次次創作的沖動。于是,我決定把這段歷史寫下來呈現給現在的讀者和年輕人,讓每個人都知道,歷史雖然離我們遠去了,可那一個個被歲月塵封的故事還帶著強烈的時代意義和溫度。 ”

觀海新聞/青島早報記者 周潔

湖南省作家協會 | 版權所有 : 湘ICP備05001310號

Copyright ? 2005 - 2012 Frguo. All Rights Reserved