來源:紅網 時間 : 2022-08-06

分享到:

在周小儀看來,每一項偉大的事業背后,都有著深刻的思想。

紅網時刻新聞記者 王嫣 朱麗萍 張必聞 見習記者 鄭子雯 益陽報道

在湖南話里,滿崽是家中小兒子的意思。用湖南方言說出來,讓人民作家周立波的小兒子,北京大學外國語學院教授、博士研究生導師周小儀倍感親切。

距離上一次來益陽清溪村,已過去4年了,再一次來到熟悉的故鄉,周小儀顯得十分欣喜。

7月31日中午,中國作協在湘系列活動期間,記者在益陽約訪到了周小儀。在采訪中,他說的最多的一句話是,你們多報道一下周立波,多報道報道我父親的創作故事。

“說是清溪沒有溪,田塍道上草萋萋。山邊大樹迎風嘯,村外機車逐鳥啼。”父親的這首詩,讓周小儀印象深刻。

“我第一次去清溪村,是在40年前上大學時,那個時候故居還沒有整理修繕,周圍也略顯破舊,村里還處于百業待興的狀態;當我2018年來到清溪村時,一片白墻瓦房,荷塘、棧道錯落有致……這些變化讓我感到非常震撼。”今年再次來到益陽,能近距離感受到家鄉的巨變,周小儀言語間透露著滿滿的喜悅。

生活里的一員

寫作從來都是一個結果,而不是目的

“周立波首先是一個戰士,然后才是一個作家。”在周小儀看來,父親是生活里的一員,是革命進程中的一份子,也是為國家添磚加瓦的“泥瓦匠”。

談及父親的著作《山鄉巨變》,周小儀坦言,“這是父親創作的巔峰,也是他寫得最好的一部長篇小說。它經過了精心的構思,漫長的寫作。創作期間,父親一直住在清溪村,和農民同吃同住同勞動,真正做到了和老百姓打成一片”。

說到這里,周小儀笑著將一段記憶中的往事娓娓道來。

1955年秋,周立波全家從北京遷到了益陽桃花侖落戶。起初住在瓦窯坡,后來和鄧益亭成了好朋友。征得鄧家人同意后,周立波便搬到竹山灣與鄧益亭家同屋共居。

在《山鄉巨變》里,就有這樣一個人物“亭面糊”,是以鄧益亭為原型塑造的。周小儀回憶,“‘亭面糊’的兒子鄧煥章十分愛學習,學習成績也非常好,當時想上大學繼續深造,但‘亭面糊’堅決不同意,他說了一句話:‘等你學回來,我的骨頭,都打得鼓響(升天)了。’這句話特別生動,父親就把這句地道的益陽話融入到了書中”。

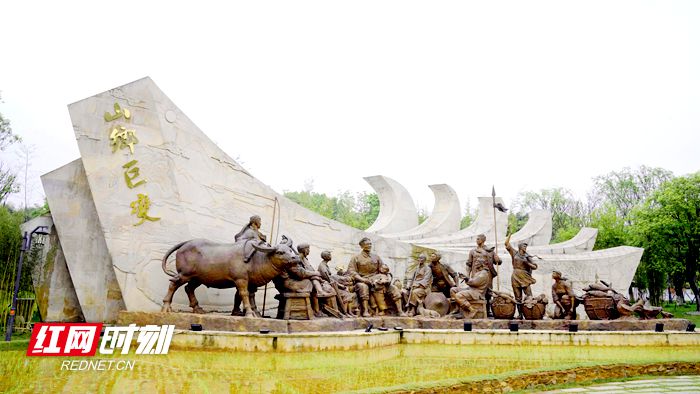

清溪村入鄉印象廣場上的喜慶豐收群雕。

“鄧益亭堅決反對兒子上大學,我父親、母親覺得鄧煥章是一個很有才能的人,就耐心地勸說‘亭面糊’,后來在我父母的努力下,鄧煥章如愿上了大學,不負眾望,成為了一名優秀的將軍。”周小儀告訴記者,如今在入鄉印象廣場的喜慶豐收群雕中,站在周立波腿旁的那個小孩,正是鄧煥章。

“寫作從來都是一個結果,而不是目的。如果為了寫作而寫作,就會變成一個修辭學家,不是藝術家了。”《山鄉巨變》為什么能廣泛流傳,鼓舞一代人?為什么這么多年過去了,依舊能讓讀者看完后被深深感動?在周小儀看來,因為它真正做到了扎根人民,把生活中最真實的細節、對話,廣泛融入到了作品中。

鍥而不舍的執著

做好自己的本分工作,就是生活的藝術

“在我的記憶中,父親從來不會說你要這樣做、那樣做,而是通過言傳身教,把教育理念無形地融入到了日常的生活中。”周小儀坦言,自己的父親、母親都是鍥而不舍的人,做一件事,絕不輕易放棄。

“當年父親做隨軍記者,從延安一直走到湖南,那是一萬五千里‘小長征’。我父親是個文弱書生,他的體力遠遠不及戰士們,當時條件非常艱苦,父親實在堅持不下去了,也依舊咬緊牙,繼續跟著八路軍三五九旅南下。司令員王震看父親太勞累,就給了父親一匹馬,讓他騎,我父親不假思索,立刻就拒絕了。”周小儀回憶,“父親說起這段記憶時,他告訴了我為什么要這樣做,因為他是隨軍記者,也是一名戰士,不能搞特殊化,應該要和其他戰士一樣。”

周小儀笑著說,“不騎馬有什么壞處?父親是近視眼,在行軍過程中,眼鏡經常會掉到泥地里,他就得在泥地里摸索尋找。父親因為眼睛近視受了不少苦,因此,小時候我看書時,父親都堅決不準我眼睛離書太近,還經常提醒我:‘一定要離遠看,不許離得太近。’”

“南下過程中,還有一次,王震看我父親作為一個知識分子,吃這么大苦,實在不忍,就對父親說:‘要不你就留在這個村,我們部隊回去時再來接你。’父親堅決不干,執意跟著部隊一起南下。”周小儀坦言,雖然從小的方面來看,這是父親的性格使然,但從大的方面來說,這是一種信念,一種對革命事業的深刻信念。

整個采訪過程中,氣氛十分輕松,周小儀侃侃而談,和記者分享著這些與父親的鮮活往事,盡興時,現場時不時會傳來一陣陣爽朗的笑聲。

采訪結束前,周小儀告訴記者,他一直在研究英國唯美主義。在他看來,每一項偉大的事業背后,都有著深刻的思想,就像生活才是最偉大的藝術。

湖南省作家協會 | 版權所有 : 湘ICP備05001310號

Copyright ? 2005 - 2012 Frguo. All Rights Reserved